キンポウゲ目は真正双子葉植物の基部で分枝した植物群で、やや原始的な植物と言えます。

キンポウゲ科の植物は、北半球の温帯を中心に約50属2300種が世界中に分布しています。

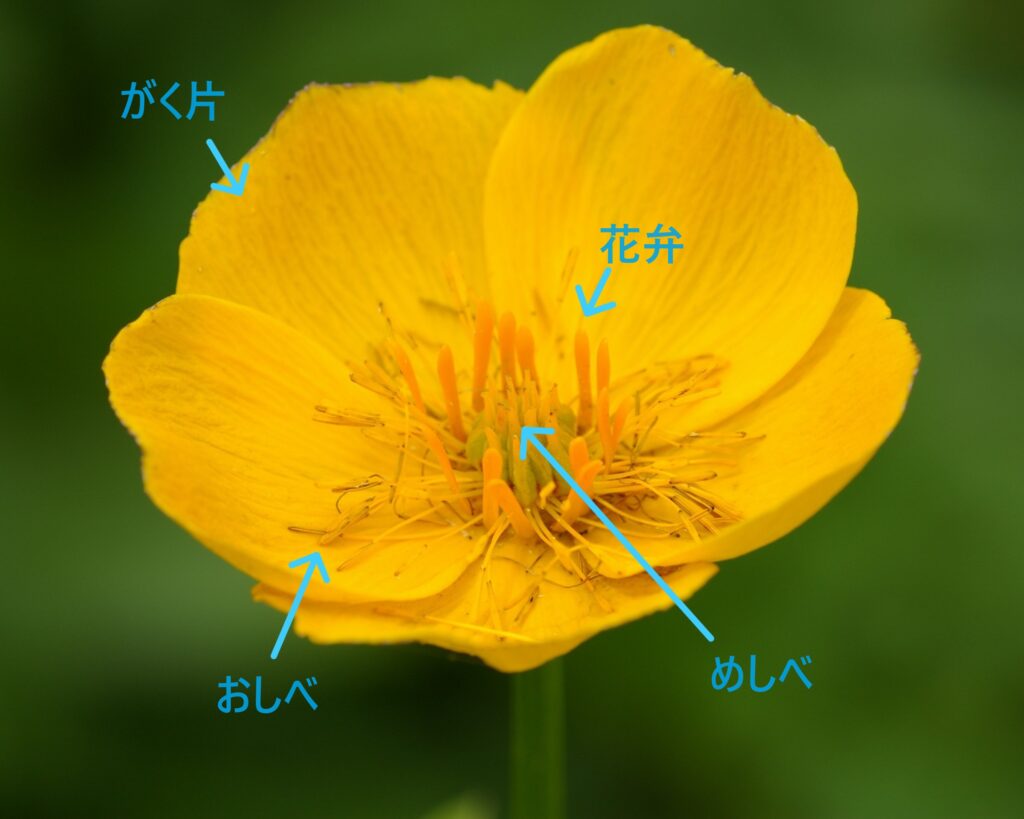

その特徴は雄しべが多数あり、雌しべも複数あることです。

またがく片が花弁状になって、花弁以上に目立っている種が多いです。

キンポウゲ科は5亜科に分類され、このうち日本にはキンポウゲ亜科、オウレン亜科、カラマツソウ亜科、シラネアオイ亜科の4亜科が分布しています。

参考図書 「新維管束植物分類表」米倉浩司 「新北海道の花」梅沢俊 ほか

キンポウゲ属

ハイキンポウゲ

キンポウゲ科キンポウゲ亜科キンポウゲ属

茎が地表を匍匐する多年草で、花期は6~7月です。

低地の湿った林内や草原に生えます。

葉は3出複葉で、小葉はさらに裂けます。

花の径は2cmほどで、雄しべと雌しべが多数あります。

花弁とがく片は各5枚あります。

キツネノボタン

キンポウゲ科キンポウゲ亜科キンポウゲ属

高さ50cm前後になる多年草で、花期は6月下旬~7月です。

湿地や湿った林内に生えます。

花弁には光沢があり、陽光が当たると光って見えます。これは花弁の表皮の下にあるデンプンを含む細胞層が光を反射するためです。

根出葉は長い柄があり、3出複葉です。小葉はさらに大きく裂け、裂片の先は尖ります。

葉の形がボタンの葉に似ていることから、キツネノボタンの名前が付きました。

花の径は1cmほどで、雄しべと雌しべが多数あり、雄しべが雌しべを取り囲みます。

花弁とがく片は各5枚あります。

個々の雌しべは小さな緑色の葉が二つ折りになったような構造で、原始的な形態をしています。

雌しべはもともと心皮(胚珠を載せた葉)が変形したものだと考えられており、キツネノボタンの雌しべを観察するとそれがよくわかります。

花の後にできる果実(集合果)は金平糖のようで、花柱の先は曲がっています。

ミヤマキンポウゲ

キンポウゲ科キンポウゲ亜科キンポウゲ属

高さ40cmくらいになる多年草で、花期は6月下旬~8月です。高山の草地に生えます。

根生葉は茎葉より小さく、長い柄を持ち掌状に3~5裂しさらに切れ込みます。茎葉も3~5裂します。

花は径2cmほどで、雄しべと雌しべは多数、花弁とがく片は5枚あります。

花弁はこの写真のように7枚くらいになることもあるようです。

トリカブト属

オクトリカブト

キンポウゲ科キンポウゲ亜科トリカブト属

長さ80~200cmになる疑似一年草で、花期は8月~10月です。山地の林内や林縁に生えます。

茎は弓なりに曲がります。

葉は掌状に5~7中裂し、裂片には粗い鋸歯があります。

花は長さ4cm前後で、2個の花弁が5個の烏帽子状のがく片に囲まれています。

根にはエゾトリカブトに次ぎ、日本で2番目に強い毒性があるとされています。

フクジュソウ属

フクジュソウ

キンポウゲ科キンポウゲ亜科フクジュソウ属

高さ10-30cmの多年草で、花期は3月下旬~4月です。

明るい広葉樹林内に生えます。

葉は3~4回羽状に細裂します。

花の径は3-4cmほどで、花弁は20~30枚あり、雄しべと雌しべも多数あります。

フクジュソウは花被片を広げて集めた日光の熱を使って、花粉を運ぶ昆虫を誘引しているそうです。

花後、有毛の集合果ができます。

イチリンソウ属

ニリンソウ

キンポウゲ科キンポウゲ亜科イチリンソウ属

高さ15-30cmの多年草で、花期は5~6月です。

山地のやや湿った明るい林内に生えます。

根出葉は数枚つき、長い柄があって3全裂し、側裂片はさらに2深裂するので5つに裂けたように見えます。最終片はさらに切れ込みます。

花柄の基部には柄の無い苞葉が3個輪生し、深い切れ込みがあります。

花は茎頂に1~4個付き、径2.5cmほどです。花弁は無く、花弁状のがく片が5~7枚付きます。

雄しべと雌しべは多数あります。

変異の大きい植物で、下の写真はがく片のふちがピンク色のニリンソウです。

がく片が緑色の型を品種ミドリニリンソウといいます。

ヒメイチゲ

キンポウゲ科キンポウゲ亜科イチリンソウ属

高さ5~15cmの多年草で、花期は4~5月です。

低地~亜高山の湿った日当たりの良い場所に生えます。

根出葉は広卵形の3小葉からなり、花茎から離れて出ます。

花茎の上部に3枚の苞葉が輪生して3全裂します。

苞葉の裂片は長さ2~5cmで線状披針形です。低い鋸歯があります。

花は径1cmほどで花弁は無く、花弁状のがく片を普通5枚付けます。

雄しべと雌しべは多数あります。

下の写真の花は、苞葉の裂片の幅が広くがく弁も7枚であるためエゾイチゲのようですが、花の大きさからヒメイチゲと判断しました。こういうタイプのヒメイチゲもあるようです。

すぐ近くに普通に見られるタイプのヒメイチゲが咲いていました↓ 比べてみても花の大きさはほぼ変わりません。

エゾイチゲ(ヒロハヒメイチゲ)

キンポウゲ科キンポウゲ亜科イチリンソウ属

高さ10~20cmの多年草で、花期は5~6月です。

山地~亜高山の林内に生えます。

根出葉は広卵形の3小葉からなり、花茎から離れて出ます。

花茎の上部に3枚の苞葉が輪生して3全裂します。裂片は広披針形で鋸歯があります。

花は径2~2.5cmで花弁は無く、花弁状のがく片を5~7枚付けます。

雄しべと雌しべは多数あります。

キクザキイチゲ

キンポウゲ科キンポウゲ亜科イチリンソウ属

高さ10-25cmの多年草で、花期は4~5月です。

低地~山地の明るい林内に生えます。

根出葉・苞葉ともに柄のある3小葉に分かれ、小葉は羽状に切れ込みます。

苞葉の柄は広い翼となります。

花は径4cmほどで1個つきます。

花の色はほとんどが白色ですが、まれに薄紫色の花も見られます。

花弁は無く、花弁状のがく片を7~12枚付けます。

雄しべと雌しべは多数あります。

アズマイチゲ

キンポウゲ科キンポウゲ亜科イチリンソウ属

高さ15-25cmの多年草で、花期は4~5月です。

低地~山地の明るい林内に生えます。

根出葉には長い柄があり、2回3出複葉で終裂片には円い鋸歯が少数あります。

よく似た花キクザキイチゲとは葉の形で見分けることができます。

アズマイチゲの根出葉↑ キクザキイチゲの根出葉↓

花柄の基部に3枚の柄のある苞葉がつき、3小葉の先に不明瞭な切れ込みがあります。

花は1個つき径5cmほどで、花弁状のがく片が8~14枚あります。

花糸の基部は紫色です。

リュウキンカ属

エゾノリュウキンカ

キンポウゲ科キンポウゲ亜科リュウキンカ属

高さ50~80cmになる多年草で、花期は4~6月です。低地~高山の沢沿いや湿地に生えます。

葉は腎形で大きく、縁には鋸歯があります。根元から出る葉には長い柄があります。

花は集散状に多数つき、径3~4cmです。

花弁は無く、花弁状のがく片が5個あります。

雌しべは5~8本、雄しべは多数あります。

センニンソウ属

センニンソウ

キンポウゲ科キンポウゲ亜科センニンソウ属

つる性の多年草で、花期は8~9月です。

野山の道端や林縁、海岸などに生えます。

葉は奇数羽状複葉です。小葉は3~7枚で、卵形~卵円形で全縁です。

花は径4cmほどで花弁は無く、4枚のがく片が花弁状に付きます。雄しべと雌しべは多数あります。

中央部にあるのが雌しべです。

やがてがく片と雄しべは落ちて、雌しべだけが残ります。

雌しべから毛が出てきます。

クロバナハンショウヅル

キンポウゲ科キンポウゲ亜科センニンソウ属

つる性の多年草で、花期は7~8月です。

湿った草地や湿原に生えます。

葉は対生し、羽状複葉で小葉は2~3対、頂小葉が巻きひげになります。

葉身は卵形で全縁、時に2~3中裂します。

花は長さ2cmほどで花弁は無く、4枚のがく片の外側に暗紫色の軟毛が密生しています。

雄しべと雌しべは多数あります。

キンバイソウ属

シナノキンバイ

キンポウゲ科キンポウゲ亜科キンバイソウ属

高さ20~60cmの多年草で、花期は7~8月です。

高山の湿った草地に生えます。

根出葉は3全裂し、さらに側裂片が2深裂するので5出掌状複葉に見えます。葉の縁は切れ込み状鋸歯となります。

花は径4cmほどの大きさで、茎頂に1~4個つきます。花弁状のがく片は4~9枚です。

花弁は線形で雄しべよりも短いです。雄しべと雌しべは多数あります。

ルイヨウショウマ属

ルイヨウショウマ

キンポウゲ科キンポウゲ亜科ルイヨウショウマ属

高さ40~60cmの多年草で、花期は6~7月です。低山の林内に生えます。

葉は2~3回羽状複葉で、小葉は卵形、先も鋸歯も鋭く尖ります。

小さな花が多数つきます。がく片(4枚)と花弁(4~6枚)は開花時に落ち、雄しべと雌しべが残ります。

雄しべは多数、雌しべは1つです。

サラシナショウマ

キンポウゲ科キンポウゲ亜科ルイヨウショウマ属

高さ40-100cmの多年草で、花期は8~10月上旬です。低地の林内~高山の草原に生えます。

葉は2~3回3出羽状複葉です。葉の縁には切れ込みと鋸歯があります。

花は穂状に多数つき、径1cmほどです。がく片(4~5枚)と花弁(2~3枚)は早くに落ち、雄しべと雌しべが残ります。

雄しべは多数、雌しべは2つあります。

果実は袋状で、長さ1cmほどです。

若い葉を煮て水にさらし食べたことからサラシナ、根茎を生薬として用いる際の名前をショウマといい、サラシナショウマの名前がつきました。

カラマツソウ属

カラマツソウ

キンポウゲ科カラマツソウ亜科カラマツソウ属

高さ50~80cmの多年草で、花期は6月~8月上旬です。

低地~亜高山の明るく湿った場所に生えます。

葉は3~4回3出複葉で、先が3つに浅く裂けます。

花の4個のがく片は開花と同時に落ち、花弁は無く、多数の雄しべと雌しべがあります。

白い花弁のように見えるものは雄しべです。

アキカラマツ

キンポウゲ科カラマツソウ亜科カラマツソウ属

高さ50-150cmの多年草で、花期は7~9月です。

低地~山地の草地に生えます。

花は円錐花序に多数つき、花弁は無く、がく片が4枚あります。

多数の葯が細く白い花糸でぶら下がります。

果実は蒴果で、長さ2.5mmほどの紡錘形~楕円形です。1~4個ほど集まって上向きにつきます。

.jpg)

葉は2~4回3出羽状複葉で、小葉は長さ1~3cmです。

先が浅く3~5裂し、裏面は白みをおびます。

オダマキ属

オオヤマオダマキ

キンポウゲ目カラマツソウ亜科オダマキ属

高さ40~80cmの多年草で、花期は5月下旬~7月です。草原や河原に生えます。

葉は2回3出複葉で、小葉の縁には波状の鋸歯があります。

花は下向きに咲いて径3~4cmです。がく片は5個ありあずき色、花弁は淡黄色です。

雄しべは多数、雌しべは5個あります。

花弁の上部は距となって内側に巻きます。

果実は袋果で5個が直立します。

オウレン属

ミツバオウレン

キンポウゲ科オウレン亜科オウレン属

高さ5~10cmの多年草で、花期は6~7月です。

湿原やハイマツ林下で日当たりの良い場所に生えます。

葉は根生し、長い柄があります。

小葉は3枚で柄が無く倒卵形~倒卵円形、縁には鋸歯があります。長さは2~3cmで硬く光沢があり、緑色のまま越冬します。

花は径1cmほどの大きさです。

花弁状のがく片5枚と、黄色い小さなさじ形の花弁4~5個を付けます。

雄しべは多数、雌しべは数個あります。

シラネアオイ属

シラネアオイは、かつてシラネアオイ科に1属1種だけで所属し独立した存在でした。しかし分子系統学的解析によりキンポウゲ科の基部で分かれたことがわかり、APG新分類体系ではキンポウゲ科シラネアオイ亜科という位置付けになりました。

シラネアオイ

キンポウゲ科シラネアオイ亜科シラネアオイ属

高さ20~50cmの多年草で、花期は4月下旬~6月です。

山地~亜高山の草地や林内の湿った場所に生えます。

葉は3枚つき、下の2枚には長い柄があります。

葉身は掌状に7~11中裂し、幅は10~15cmです。裂片は鋸歯縁で両面に毛があります。

上の葉は無柄で鋸歯縁です。

地下茎が伸びてしばしば群生します。

花は茎頂に1個つき、径5~8cmです。

花弁に見えるは4枚のがく片です。

雄しべは多数、雌しべは2個あります。

栃木県の白根山に多く見られ、花がアオイの花に似ていることから、シラネアオイの名前が付いたそうです。